为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,引导和帮助青年学生在社会课堂中受教育、长才干、作贡献,争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年,潍坊工商职业学院经贸学院“红船初心三下乡”服务队的学生们赴潍坊市诸城市开展了为期三天的社会志愿活动,此次活动围绕“思想引领、乡村振兴、文化传承、文旅新质生产力、红色教育”等内容开展,增进了学生们的社会实践能力,丰富了三下乡活动的趣味性。

办好一件惠民实事:

慰问留守老人

七月的乡间,蝉鸣伴着稻浪起伏,一支身着红马甲的“红船初心三下乡”志愿服务队踏着晨光走进了郝家村社区辛家尧。这里青壮年多外出务工,留守的老人们守着老屋与土地,日子平静却也藏着诸多不便。服务队此行的目标很明确:用实实在在的行动,为老人们办一件暖心的惠民实事。

这场“办好一件惠民实事”的行动,没有惊天动地的壮举,却像一缕清风,吹进了留守老人的心里。对于队员们而言,“红船初心三下乡”不是一句口号,而是用脚步丈量土地,用真心贴近民心的过程。当青春的力量遇见夕阳的期盼,便碰撞出最动人的温暖——这,就是惠民实事最本真的模样。

进行一场主题宣讲:走进白龙山墓地——纪念革命烈士

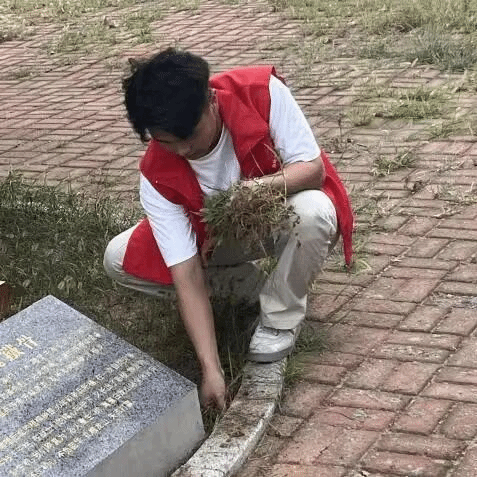

七月的潍坊,暑气渐盛,却挡不住一支三下乡志愿服务队的脚步。他们带着花篮与崇敬,走进诸城市白龙山墓地,一场以“缅怀革命先烈,传承红色基因”为主题的宣讲活动,在苍松翠柏间缓缓展开。

墓地入口处,“革命烈士永垂不朽”的纪念碑庄严肃穆。队员们整齐列队,向烈士敬献花篮,整理缎带,深深鞠躬。阳光透过树叶的缝隙洒在碑上,仿佛先烈们凝视的目光。“同学们,脚下这片土地,曾浸染着英雄的鲜血。”宣讲队队长轻轻擦拭碑上的尘埃,声音低沉却有力,“1947年,为掩护群众转移,12名解放军战士在这里与国民党反动派展开激战,全部壮烈牺牲,最小的战士年仅18岁”

离开时,夕阳为墓地镀上一层金边。队员们回头望去,墓碑在暮色中愈发挺拔。这场宣讲,没有华丽的辞藻,却让每一个参与者都明白了“英雄”二字的分量。对于三下乡的队员们而言,这不仅是一次红色教育,更是一份责任的传承:当青春与先烈的精神相遇,便会生出无穷的力量,让红色基因在这片土地上永远流淌。

开展一次结对共建:

共创美好新农村

七月的潍坊乡间,玉米田泛起青绿的波浪,诸城市郝家村社区辛家尧村头的老槐树下,一场热闹的"结对共建"签约仪式正拉开序幕。三下乡志愿服务队的队员们与村两委干部手握在一起,红色的共建协议书上,"共创美好新农村"七个字格外醒目。这场跨越城乡的牵手,注定要为这个宁静的村庄添上浓墨重彩的一笔。

刚到辛家尧时,队员们面对的是一张需要细细描摹的"乡村画像"。留守的老人多,平时连个说话的人都难找……

"要共建,先共情。"队员们决定先当"村里人"。听老人们讲辛家尧的老故事——这里曾是抗战时期的堡垒村,村口的老槐树还藏着当年传递情报的秘密。

双向成长:共建是场"双向奔赴"

共建不是单向的付出。队员们在辛家尧也收获了成长。

车窗外,辛家尧的新光伏电站在阳光下闪着光,新修的排水沟里水流潺潺。这场结对共建,没有惊天动地的壮举,却像一粒种子,在青春与乡土的碰撞中,长出了希望的模样。正如队员们在共建日志里写的:"我们来的时候,带着知识和热情;离开的时候,带着感动和成长。

提出一项务实建议:

为辛家尧留守老人耕种难题贡献

在潍坊市诸城市辛家尧,有这样一群老人,他们守着祖辈传下的土地,却因年迈力衰,面对田间农活常常力不从心。我们“三下乡”实践队在走访过程中,深切感受到了他们的困境。为此,经过深入调研和实践,我们提出了一个务实建议,希望能为改善这些留守老人的耕种状况贡献一份力量。

在清理杂草时,我们发现,由于老人精力有限,很多地块的杂草清理不及时,影响了农作物的生长。一位老人告诉我们,他种的蔬菜因为杂草太多,产量比以前减少了很多。我们还发现,一些老人因为不懂新的种植技术,农作物的品质和产量都不太理想。

撰写一份调研报告:红色传承

“在潍坊市诸城市白龙山作为当地重要的红色资源所在地,见证了革命先辈们为民族独立和人民解放事业英勇奋斗的历史。本次三下乡活动旨在通过实地调研,深入了解白龙山红色文化的传承现状,分析存在的问题,并提出相应的对策建议,为更好地传承和弘扬白龙山红色文化提供参考。

白龙山作为潍坊市诸城市重要的红色文化资源所在地,在红色文化传承方面取得了一定的成绩,但也面临着诸多问题和挑战。通过本次调研,我们深入了解了白龙山红色文化的传承现状,分析了存在的问题,并提出了相应的对策建议。

“唯有担当多壮志,奋发进取正青春”,通过本次实践活动,“红船初心三下乡”服务队成员认识到要不断在担当中历练,在尽责中成长,锤炼品格、勇于创新、实学实干,用实际行动践行爱党爱国主义精神,在祖国需要的地方为祖国的繁荣富强贡献自己的青春力量,让青春在全面建设社会主义现代化强国的火热实践中绽放绚丽之花。